上週日又是一個連續六小時的上課日,對老師來說是一場戰爭,對學生來說也是。每次中午排解完同學和家長的疑難雜症,馬上塞個午餐,一點又要準備上課。但下午一點是「傳統上」的午休時間,同學剛吃完飯、回到位置上,有人略顯睡眼惺忪、有人直接打起呵欠,每次看到這樣的場景,都很想直接關燈午休半小時,或是帶所有人去公園放風、曬太陽,再回來上課。

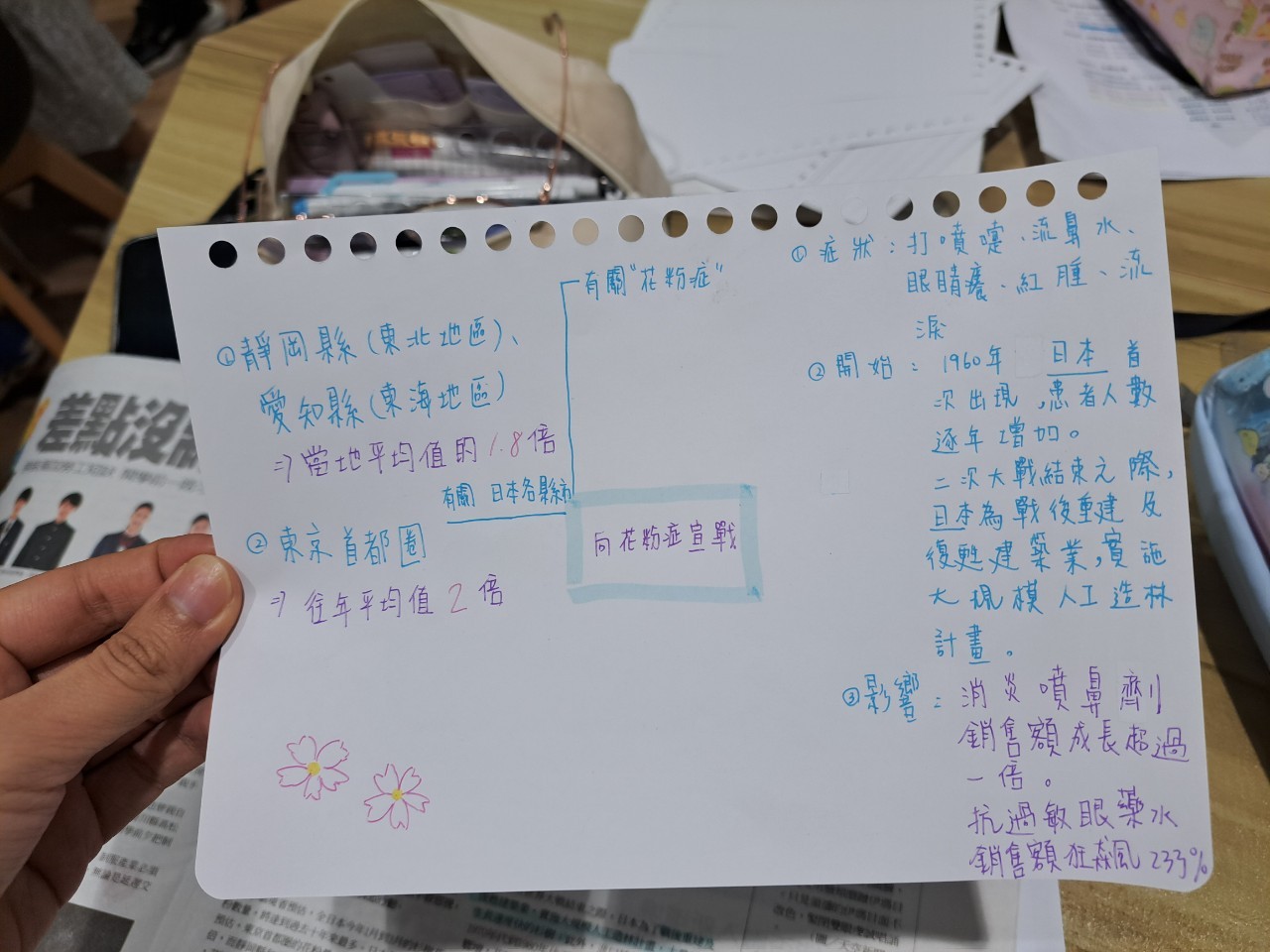

不過,我的擔憂在上課五分鐘過後、開始實作時,立刻煙消雲散了。下午是學習重點筆記課,當發下筆記紙、孩子們拿起了筆,所有人都聚精會神的讀著報紙上面的文字,或是投影幕上面的內容,絞盡腦汁的把冗長又有許多雜訊的新聞,轉換成自己的話、把重點寫下來。完成之後,孩子們互相傳閱筆記,我請他們寫下給其他人的鼓勵與建議。有人認為同學的排版很棒、關鍵字抓得很精闢,也有人寫下可以多換不同的顏色,或是應該適時的換行。

每次在上課的最後(有時候是一堂課剛開始的時候),我都會問孩子說,你們覺得一份好的筆記,應該具備怎樣的條件?

有人會說,應該要把字寫得整齊、好看。

也有人說,要抓對重點、文字不能太多。

還有人說,要多寫一點字啦!老師才會覺得你比較認真。

以上其實都對,但也可以都錯。我會和孩子說,做任何事情的「目的」很重要。如果你的這份筆記,要打著「學霸筆記」的名號公開販售,那字必然要寫得好看;但如果你只是自己要複習考試用的,只要你看得懂就好了;如果是要給同學參考用的,則又有不同的評判標準了!

同樣的道理,當我們在討論上課時應不應該做筆記時,有人會說「要!」因為老師補充的重點都會考,有人則覺得邊做筆記會讓自己不專心。那就要看上課做筆記的目的是什麼了!

我都會和孩子們分享一個例子,是一項在美國針對大學生的研究,他們請學生在課堂上做筆記,之後測試他們對知識的理解程度還有綜合歸納知識的能力。有50%的學生被要求用筆記型電腦記筆記,剩下的人用手寫的方式來記筆記。然後分享,用筆記型電腦的學生比手寫的學生記下更多的筆記。不過,手寫筆記的學生對概念有更完整的了解,而且更擅長應用結合他們學到的知識。

也許是身體的記憶,也許正是因為,手寫的速度比不上電腦,所以我們會先把文字變得更精簡,再把它們寫下來。正是這個轉化文字的過程,證明了在上課時我們不是腦袋放空,而是有試著把知識吸收進去、再吐出來。對我來說,這是上課做筆記的意義。

但對其他人來說,或許又不是這樣了,筆記的系統很多,多聽多看總是好事。