創辦人♡ #小賴隨筆

為了準備課程,學習和讀書也是一線教育人員必要的工作,我也時不時需要更新自己的閱讀清單。而讀了許多談著夢想、使命感、職涯探索、生涯教育、自我認識的書籍,過往一直覺得,很少有真正適合青少年讀的書,因為大多數的內容,都離孩子的生活很遠,或是包含太多難以具體化的價值、過於艱澀難懂的詞彙。

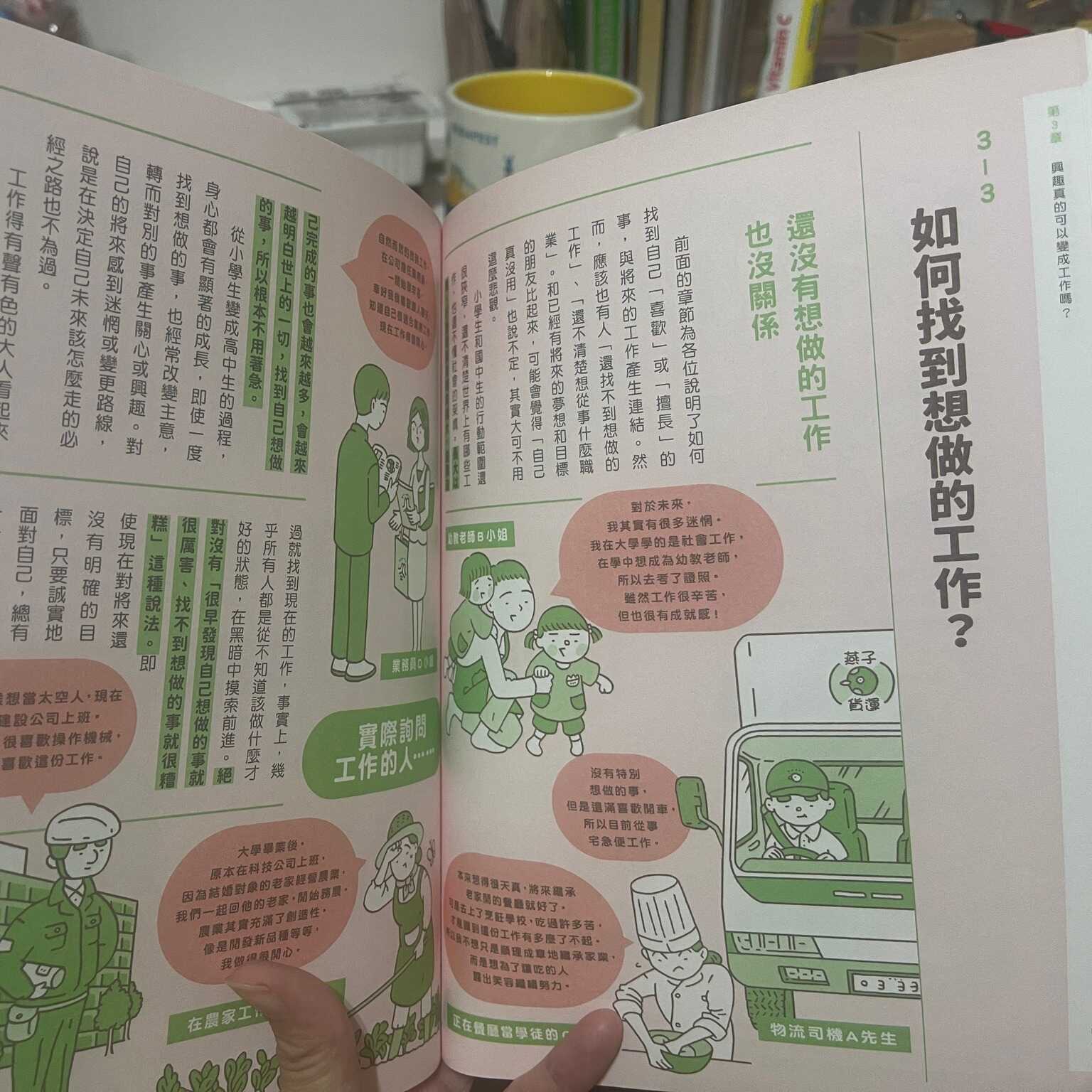

一直到最近反覆讀了

真的覺得這是很適合孩子、也很迷茫的大人、想花時間捉磨在生涯探索這個領域的教育工作夥伴,好好地看的一本書。於是,下面想用我們自己的經歷,來簡單討論書中提到三個價值觀。

在帶營隊或是週末課程時,偶爾會跟孩子聊到 #以後想做什麼樣的工作?最常聽到的回應無非是想要 #賺很多錢 但是,根據統計,當錢多到一個程度時,多增加一點收入,並不會讓生活變得更幸福。同時,當我往下細問孩子,賺到這麼多錢、想用來做什麼事情時,一部分的人會愣住,似乎沒有仔細想過有錢想要怎麼花,只是有著錢多一點沒有壞處的認知;而一部分的人會說想要買東西,然後我們會試著討論他買的東西價值多少錢,接著又會碰到下一個瓶頸,因為孩子們並不清楚,他們確切需要的金錢數目。

但是,根據統計,當錢多到一個程度時,多增加一點收入,並不會讓生活變得更幸福。同時,當我往下細問孩子,賺到這麼多錢、想用來做什麼事情時,一部分的人會愣住,似乎沒有仔細想過有錢想要怎麼花,只是有著錢多一點沒有壞處的認知;而一部分的人會說想要買東西,然後我們會試著討論他買的東西價值多少錢,接著又會碰到下一個瓶頸,因為孩子們並不清楚,他們確切需要的金錢數目。

也有一次往下深聊後,孩子A説他想要幫家人買房子。於是我問他⋯⋯

和孩子的對話,是一段很有意思的過程。結論是,我們可以透過金錢買到想要的東西,但是,卻必須意識到自己的幸福感不是源自它,也才不會在追求更高收入的同時,迷失了自己。

每次在分享自己有多熱衷於目前的工作時,總會有人提問説,你難道不會擔心,因為把喜歡的事情當作工作、而逐漸消磨掉熱情嗎?

其實,這個問題也是從小到大,在聽著講台上的人分享自己的夢想時,我心中不時會冒出來的想法。當然,小時候的我,經常做什麼就喜歡什麼,但如果要把那個當下喜歡的事情,當成是一份人生志業,又會覺得很不確定自己的喜歡是否足夠。和談感情很像,有時候似乎有了心動的感覺,但也不知道心動可以持續多久、能不能和這個人一直走下去?

一直到長大了才發現到,與其花時間想那麼多有的沒的,擔心自己會不會走錯了路、做錯了選擇?還不如先去行動,因為很多事情都是在行動中被驗證出來的。有人可以接受把興趣當飯吃,但也有人需要工作和興趣分開、平衡的生活。而我們到底是怎樣的人?適合怎樣的模式?就需要在生活中去實驗了!畢竟未來要活到八、九十歲,多去體驗也沒有不好!

在我畢業的那一年(也是剛開始創業的第一年),我曾經很好奇人們是否能從工作中得到幸福感,也曾經因為這樣,想走一圈臺灣、去訪問各式各樣的人。但在機構、學校打滾了一圈,又跑去國外讀書的二年之後,真的見過了不同身份、職業、國籍的人後,我也有了新的體悟。

「幸福感太多時候不是來自於事物本身,而是我們面對它的態度。」

和書中提到的很類似,許多人在一開始對他們的工作也是興致缺缺,但當真正深入了一個領域,或是用心去做、得到反饋了之後,才會意識到自己也是對這個世界有所貢獻的,而所有工作被創造的理由,必然都是因為這個社會存在需求,只是我們有沒有覺察到自己正在滿足他人的需要,還有這個滿足是不是我們所追求的。

確實,也會有情境是,有人並不認同自己的工作所帶來的價值。舉例來說,因為人們對於美的觀點不同,當品牌的價值和個人的想法互相抵觸時,會很難繼續待在這間公司或是這個產業。另外,我們也需要認知到,工作不會是全然快樂的,我也有我不喜歡做的事情,但只要想著最後能通往自己想望的前方,中間的過程都不算什麼了。