這是一場專門開給畢業生的營隊,所以裡面包含了小六升國一、國三升高一的學生。時隔一年,再次面對「混齡教育」,我的心中其實很忐忑不安;一方面很清楚,二個不同年齡層的學生,去理解事情、和人溝通的方式,都很不相同,一方便卻知道,如果合作得宜的話,小的孩子能帶來更多的創意,大的孩子則能練習組織和帶領團隊。畢竟在這場營隊中,學習「團隊合作」是最重要的目標之一

但要怎麼學呢

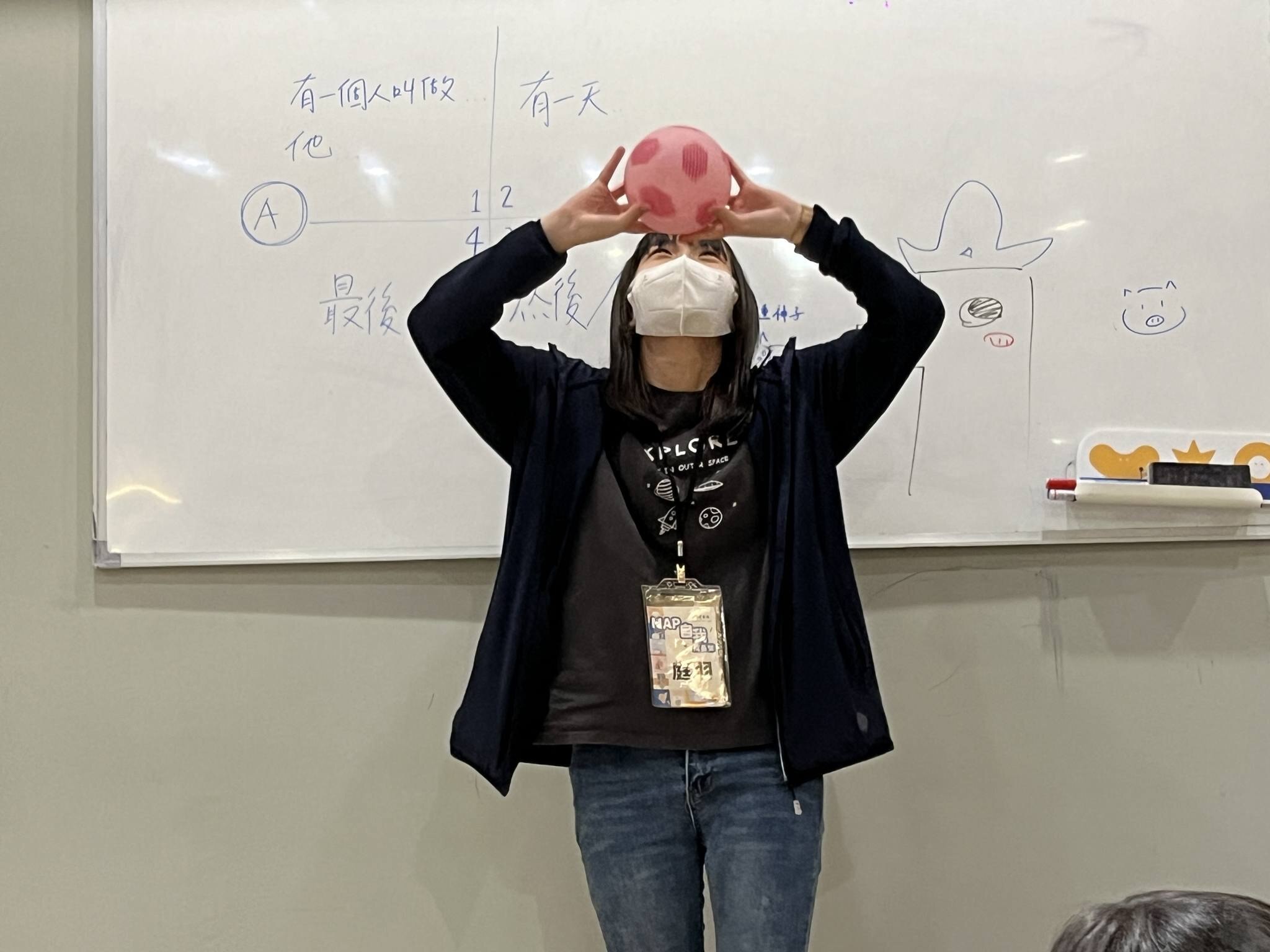

在這場營隊中,學生經過了前二天的遊戲、動作和聲音的訓練後,需要從零到有生成一部能「現場演出」的短劇;我甚至框出了一個更難的目標——需要在人來人往的台北街頭「演情境劇」。而除了剛剛提到的混齡分組的限制,還需要克服他們才剛認識的害羞、對於表演藝術的不熟悉,當然還有上台表演的恐懼。也因為這樣,每天在八個鐘頭的準備、上課,回到家後,我依然會花至少一個鐘頭以上的時間,根據學生目前的狀態,重新構思、調整隔天的課程。

但是、怎麼可能這麼順利

替孩子分完呈現組別的那天(營隊第二天),我接到家長電話,媽媽開頭先向我提問,「老師,你們能感受到孩子的不快樂嗎?」現場夥伴提出了混齡分組下,有的孩子因為溝通不良,選擇性忽略他不想聽的意見;也有一位孩子在最後的表單中寫下,沒想到要來營隊「帶小孩」!即便所有的問題,都是先前可以預料到的,但說沒有被打擊到,絕對是騙人的。腦海中會不斷的想起,從過往到現在,學生們在分組合作上發生的衝突,有的在最後被妥善的解決了,而有的依然是未解的謎團。

所以、這場營隊很失敗嗎

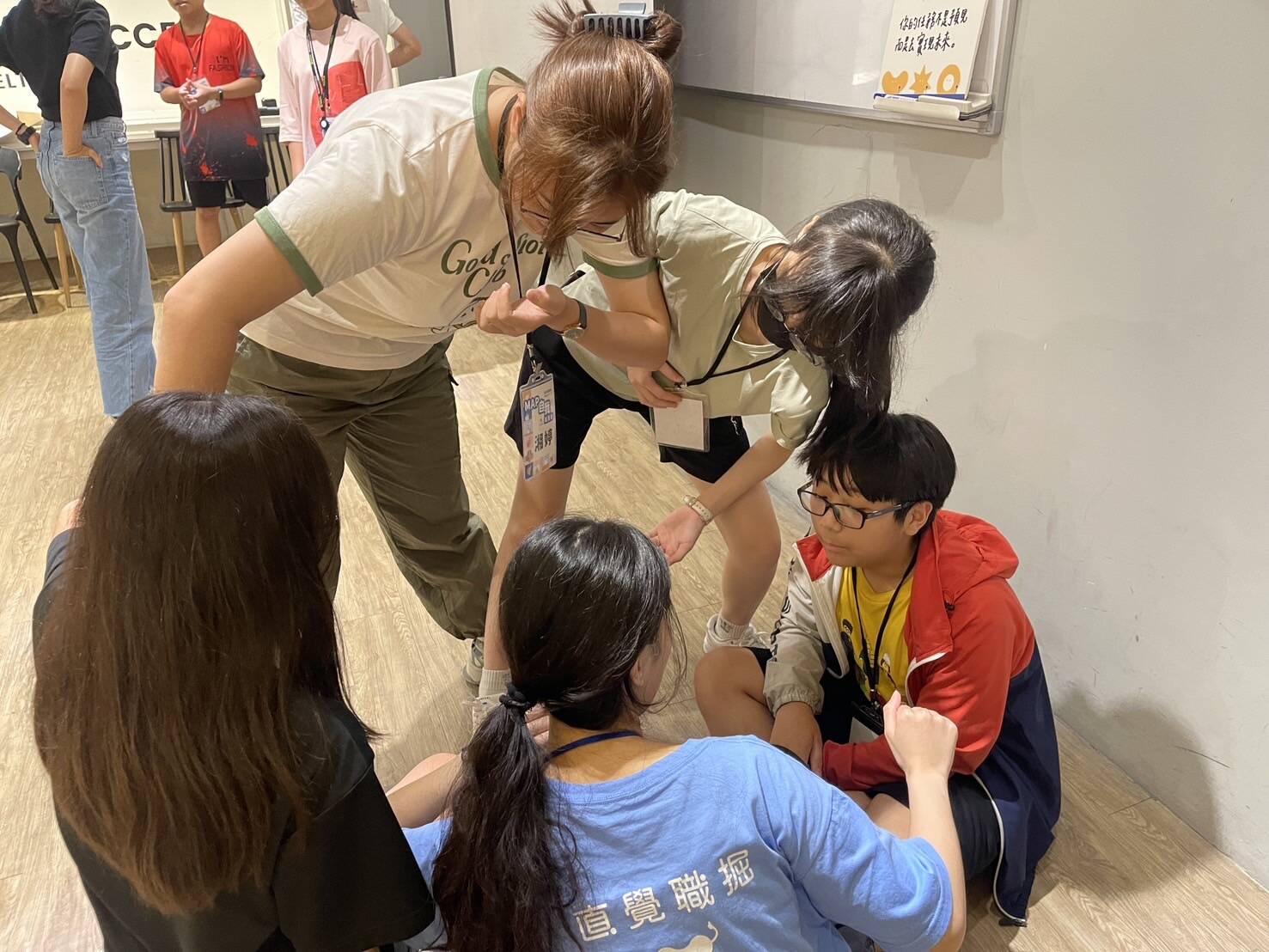

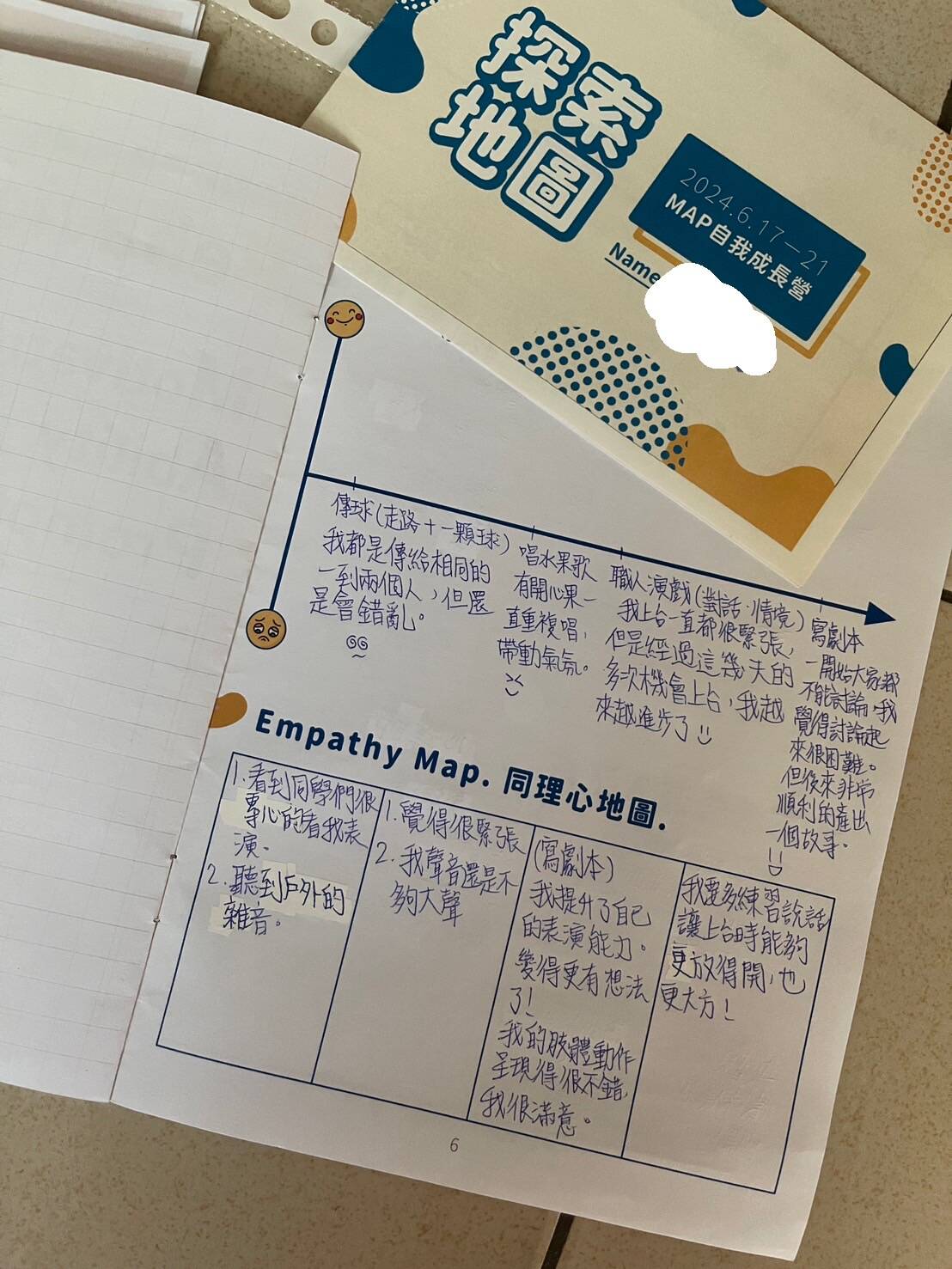

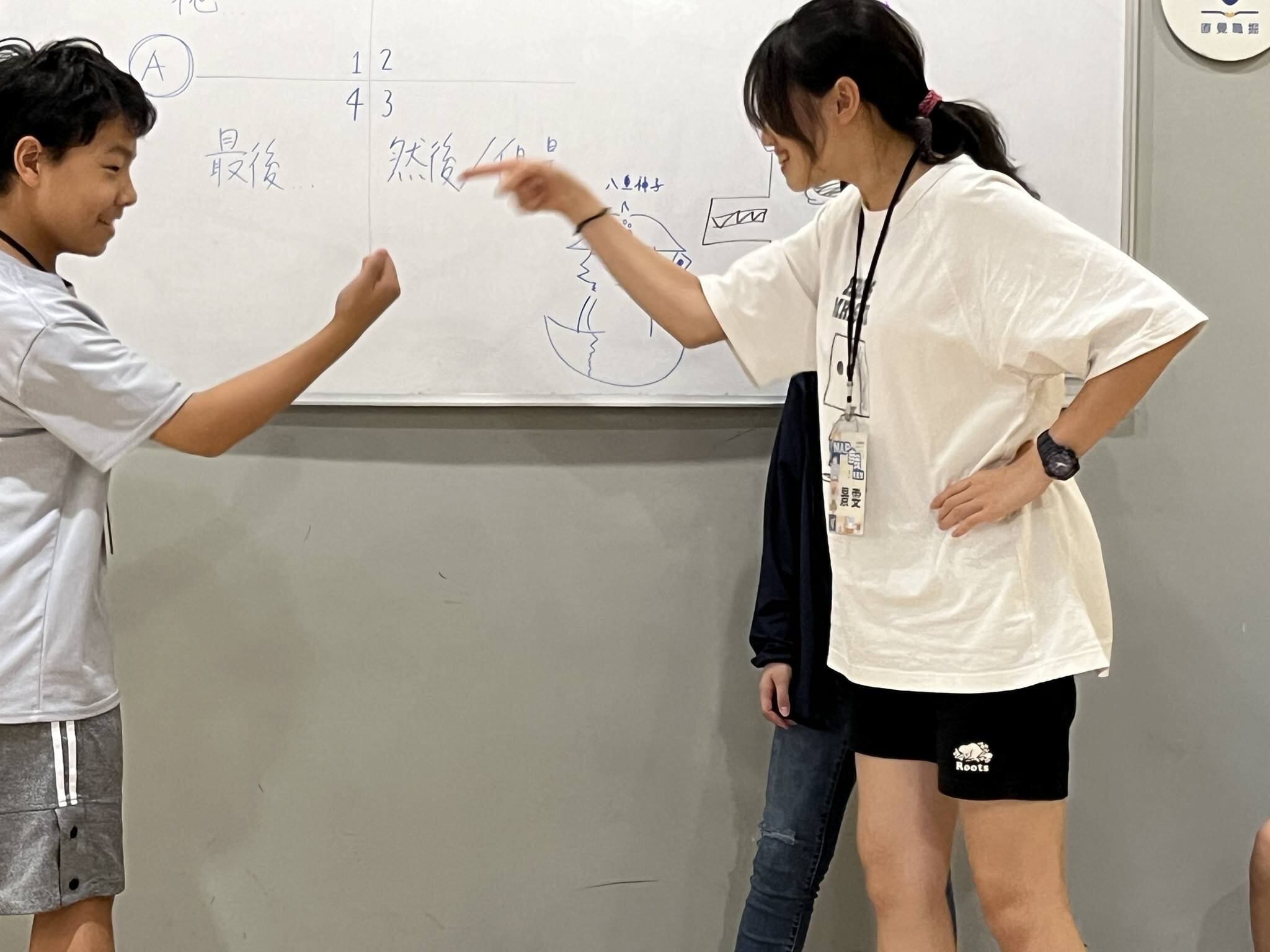

照片中的回顧,來自一位很安靜、休息時間也很少主動向其他人開始話題的孩子。除了他之外,也有三、四位孩子,能從他們身上,很清楚地看見,剛開始在台上的羞澀、緊張,到最後能在所有家長面前演出、分享自己的創作過程。而除了走上台的勇氣之外,在分組合作上,我也有三個想要記錄的插曲。

#插曲1 如果媽媽沒看見兒子在台上,會不會很失望?

在我們到街頭演出的那天,有一位孩子因為學校有事、臨時請假;而他們的組別選擇,以剪輯現場演出影片的方式來做最終的呈現。在決定了方向後,學生A提出,「如果我們用這支影片,但他(請假的學生)的媽媽明天來結業典禮,卻沒看見兒子在台上,會不會很失望?」於是,他們重新討論了劇本的結構,替那位請假的孩子,新增了可以表現的橋段。

#插曲2 可以試著換一種方式解讀、換一種方式思考!

學生B在某次彩排後,收到了觀眾給他的回饋,「不知道他在台上幹嘛。」看到這個回饋時,他一開始很走心,覺得不被當一回事。不過在仔細思考後,發現自己在台上時,確實有可以改善的地方。他願意去相信,對方沒有惡意、只是提出建言。以上的想法轉折,都是學生B在事後自己主動來與我分享的,我很驚訝在還沒與他聊這個話題前,他自己能有這樣的成長。

#插曲3跟人溝通本來就不簡單!看開一點

從學生C和同學相處的過程中,可以看出他在組別中,經常是意見被忽略、沒能被傾聽的人。於是,有一天我單刀直入地問他,他也承認了,自己一點也不期待和組員們繼續合作、完成作品了。而這時,在一旁的學生D,在我安慰C前,先主動跳了出來,建議他下次可以換一種方式去說服他們,例如講得更具體、去談成果等。隨後話鋒一轉,也和C說,「沒關係!遇到這種事情要看開一點,跟人溝通本來就不簡單。」

以上,都是來自剛畢業的小六學生的發言。於是,在每次覺得他們行為脫序、秩序很糟的時候,只要想起了這樣的點滴,又會重新愛上這群孩子。

經常有人問,我們的營隊能讓孩子帶走什麼?講師會問我,會希望有讓孩子可以帶走的「作品」嗎?偶爾也會有孩子,會拿營隊中的「實體」成果,試圖想要換算價錢。我也一直、一直在想⋯⋯

我們想帶給孩子什麼?他能帶走什麼?

也許沒有科學營隊中的超酷道具,也許沒有手作課程中的精美作品;但是,他在這裡,會經歷——從無到有、體驗創作的挫折和燒腦;從膽怯到自信、能走上台表現自己;從生氣到同理、學習和與自己差異很大的人相處;練習在不同的情境中扮演不同的角色、思考自己在團體中喜歡或擅長的定位。

認識自己的第一步,從來不是回答 #我未來要讀什麼科系 #長大以後要做什麼工作;而是能從別人的眼中,看見自己從沒想過的樣子,無論那是好的、壞的,他都是一種成長。